私にとってお盆とは、

『8月に仕事が休めるバケーションタイム』っていう認識でした。

「まぁだいたい8月15日くらいでしょ」という具合。

でも実は、お盆はとても大切な行事だったのです。

終戦記念日と重なるというのも、なんとも不思議な縁というか。

普段忙しい毎日を暮らす日本人ですが、

ご先祖さまに思いを馳せて、感謝の時間を持つのを忘れたくないですね。

年齢は立派な大人なのに…とほほ

目次

お盆ってなに?お盆の由来は?

お盆とは、ご先祖様のあの世でのご冥福を祈り、私たちが今生きていることへの感謝の心を持つ為の行事です。

正しくは盂蘭盆(うらぼん)といい、この省略形が「お盆」です。

盂蘭盆とは、もともとはインドのサンスクリット語で、「ウランバーナ」(ullambana、उल्लम्बन)という語が漢字に音写されたもの。

ウランバーナとは「逆さづりにされたような激しい苦しみ」という意味で、漢字で「倒懸(とうけん)」とも書かれるそうです。

さて、なぜここで急に、「逆さづりにされたような激しい苦しみ」という表現が出てくるのか???

どういう事かというと、まさにお盆の由来に関係しているのです。

お盆の由縁は、『仏説盂蘭盆経(ぶっせつうらぼんきょう)』という経典の中に説かれています。

この盂蘭盆経をもとに執り行われた法会(ほうえ※1)である盂蘭盆会(うらぼんえ)と、日本人が古来から信仰している祖先崇拝(亡くなったご先祖様に対しての想い)がミックスされたのが、日本のお盆の始まりなのです。

盂蘭盆経の中にこんな話があります。

~お盆の由来~

お釈迦様の弟子のひとりに、目連尊者(もくれんそんじゃ)という人がいました。

目連尊者が神通力(※2)を使って、亡くなった自分の母が今どこでどうしているかを見てみたところ、極楽にはいませんでした。

そこで恐るおそる地獄をのぞいてみて見ると、ようやく母の姿を見つけることができましたが、なんとそこは餓鬼(がき)の世界でした。

餓鬼の世界というのは、生前に欲深かった者が死後に行く世界で、ここに落ちた亡者は飲食もできずに、飢えと渇きに苦しむのです。

目連尊者の母は、飲むものも飲めず食べるものも食べられず、ガリガリに痩せて大変苦しんでいました。

まさに、逆さにつるされたような苦しみ(「ウランバーナ」)を味わっていたわけです。

母は餓鬼道(がきどう)で、飢えに苦しんでいました。

母は生前、目連尊者にとってはとてもいい人でしたが、生きている時には、実は欲張りでわがままな人だったようです。

すぐに目連尊者が、母に食べ物や飲み物を差し出しても、それらを口にする瞬間に食べ物が火に焼かれ、炭になってしまい腹を満たす事ができません。

あまりに悲しく嘆き苦しんだ目連尊者は、母をなんとか救いたいとお釈迦様に相談しました。

そうしたところ、お釈迦様はこうおっしゃったのです。

「各地の修行僧は七月十五日になると雨季の修行を終えます。そのときに七代前の先祖から現在の父母のうち、困難な処にいる者のために、ご飯、さまざまな料理、果物、水、香油、燭台、敷物、寝具をお供えしなさい。ご馳走を尽くしてお盆に分け、各地から集まった徳の高い修行僧を供養するのです。」

「このような雨季の修行を終えたばかりの修行僧を供養すると、現在の父母から七代前の先祖、さらに父母妻子兄弟の親族が、地獄・餓鬼・畜生界の苦しみから脱出して、すぐに極楽に往生し、衣食に困ることはありません。まだ父母が存命中であれば、寿命が百年まで伸びるでしょう。すでに亡くなっていても、七代前の先祖までが極楽に往生し、自在に姿を変えて生まれ変わって極楽の光の中に入り、無限の幸せを受けることができるでしょう。」

目連尊者はお釈迦様のおっしゃった通り、僧たちにご馳走を振舞いました。

このとき、目連尊者の母はこの日のうちに、長い長い餓鬼の苦しみから脱出することができたのです。

お釈迦さまは全ての人々に対してもこのようにおっしゃいました。

「7月15日に、仏や僧にこのようにていねいに供養すれば、その功徳によって、多くのご先祖がさかさ吊りの苦しみから救われ、今生きている人も幸福を得る事が出来るだろう」と、お説きになられたのです。

※1 仏教用語。人々を集めて説法する行事。死者の追善(ついぜん)・供養(くよう)をいとなむこと。その集まり。

※2 仏教における特殊能力のこと。

これが日本のお盆の由来となった盂蘭盆経の一説です。

お盆の期間は、地域によっては始めと終わりが多少異なることはあっても、必ず15日を含むのはこれが理由なんですね。

お盆の期間はいつからいつまで?

お盆は、7月もしくは8月の13日~16日の4日間に行われます。

7月か8月かは地域によって異なります。

これはなぜかというと、古くからの日本の行事は、すべて旧暦で行っていたことと関係があります。

明治時代になり、それまで使用していた「旧暦」(太陰太陽暦)から、「新暦」(太陽暦)に暦が切り替わることになったのですが、この暦の切り替えのおかげで、日本古来から執り行われてきた年間行事の日程をどうするのか…という問題が起こりました。

たいていはその日付をそのまま新暦に当てはめることになりましたが、そうすると都合の悪い事情が出てきたりします。

例えばお盆で言うと、旧暦7月15日をそのまま新暦7月15日として行うとなると、その時期はまだ農作業まっただ中の農村にとってはお盆どころではないので、仕事がひと段落する8月に『月遅れの盆』と称して行うようになりました。

こういった理由から、

①新暦を採用した。

②旧暦のまま行うことに決めた。

③月遅れ盆といって単に都合が悪いから8月にずらした。

のようにそれぞれ地域によって採用した暦が異なるお盆ができあがったのでした。

地域別 お盆の時期

↓スマホは右にスクロールしてください。

| 時期 | 呼称 | 主な地域 |

| 旧暦7月15日 | 旧盆 | 沖縄・奄美地方など |

| 新暦7月15日 | 函館、東京・横浜・静岡・栃木市旧市街地、金沢旧市街地、白山市旧美川町地区、かほく市旧高松町高松地区など | |

| 新暦8月15日 | 月遅れの盆 | ほぼ全国的 |

| その他(8月1日など) | 下記参照 |

現在では、8月の月遅れ開催がほとんど。

しかし、沖縄県では現在でも旧暦開催が主流であるため、お盆の日程は毎年変わり、時には9月にずれ込むこともある。

8月1日開催の地域として、東京都多摩地区の一部(西東京市の旧田無市域・小金井市・国分寺市・府中市・調布市など)や、岐阜県中津川市付知町および加子母が知られるが、これはかつて養蚕が盛んだった地域で、8月1日前後が養蚕の農閑期にあたっていた名残である。参考:Wikipedia

お盆には何をするの?

お盆のスケジュール

| 日にち | 呼称 | 行事 |

| 13日 | (迎え火) | お盆の初日である13日には「迎え火」を炊いて出迎えます。 |

| 14・15日 | (盆中日) | 14・15両日には仏壇の前にお供え物で飾った精霊棚(しょうりょうだな)を設けて供養をします。 |

| 16日 | (送り火) | 16日には浄土への道しるべとなる「送り火」を焚いて送り出すという習わしになっています。 |

迎え火・送り火とは

●迎え盆(13日:暗くならない程度の夕方)

迎え火を焚きます。焚く場所は・・・

・家の門口や庭先

・道の辻

・墓地で行うのが主流のようです。

これはご先祖様がやって来るための目印となります。

精霊棚や精霊馬(しょうりょうま)をつくります。

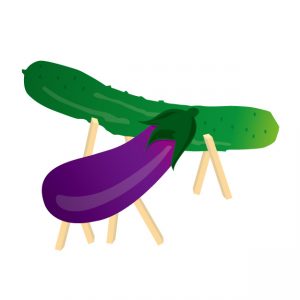

精霊馬とは、きゅうりやナスに足をつけて馬(きゅうり)、牛(ナス)にします。

これは、ご先祖様の「乗り物」としています。

牛=ナスに荷物を引かせ、きゅうり=馬に乗って行き来します。

お供えものとして、てんぷら・まんじゅう、家でとれた野菜・果物を供えます。

●お盆中日

家族みんなでお墓参りに行きます。

●送り盆(16日:夕方)

送り火を焚きます。焚く場所は「迎え火」を焚くのと同じです。

この煙に乗ってお墓へ帰っていただきます。

私は子どもの頃に近所の家の門の脇においてあったナスときゅうりをみて、ナス+棒でボーナスだ~♪と言って一人で笑っていた暗い過去があります(笑)

精霊棚(しょうりょうだな)とは

精霊棚とは、日本のお盆の時に先祖や精霊を迎えるのに必要な棚で、盆棚とも呼ばれるものです。

精霊棚は地域や宗派によって形態が異なります。

一般的には、精霊棚にする台の上に真菰(まこも)のゴザを敷き、棚の四隅には葉っぱのついたままの青竹を立て、その青竹の上部にはしめ縄を張り、このしめ縄の中に位牌、お盆のための供物や故人の好物を供えることになります。

お盆のための供物は次のものがあります。

1.素麺

2.昆布

3.ほおずき(精霊が迎え火や提灯の灯りを頼りにして帰ってくるといわれており、ほおずきを提灯に見立てるため精霊棚に飾ります。 )

4.生花(棘のあるバラの花等は避けます。)

5.なすの牛ときゅうりの馬(家に来るときはきゅうりの馬にのり早く来てもらい、帰る時はなすの牛に乗ってゆっくり帰ってもらいます。)

6.水の子(なすやきゅうりをサイの目に切り、洗った米をませて清水を満たした器に入れます。)

これらを精霊棚にお供えします。

仏教ならお盆は当たり前?!

浄土真宗など、宗派によってはお盆の習慣がないところもあります。

ご先祖様は、お盆の時だけ帰ってきて子孫の供養を受けるような方々ではない、という思想からだそうです。

まとめ

お盆という漢字は、お皿の上に分けると書きますね。

お皿の上にある食べ物を家族みんなで分けるという意味だそうです。

そこにご先祖様たちをお呼びして、ご先祖様に、そしてご先祖様のおかげて今の自分が存在していることに感謝する。

ご先祖様がいなければ、いまの私もありません。

お盆にはお墓参りをして、手を合わせ、日頃の感謝を伝えに行きたいなと思います。

日本文化ってほんと奥が深くて、素敵だな♪

↓↓↓この記事が少しでもあなたのお役に立てたなら、ポチっとしていただけるとうれしいです☆↓↓↓

![]()

にほんブログ村

コメント