- 天皇の退位と新天皇の即位。歴史的瞬間が間近に迫ったいま、皇室なんてまったく興味がなかったのに、なんだか気になってきちゃったよ。

- 生前退位って、どんなものなのか気になる![/voice]

- 退位と即位っていつどんなスケジュールで進むの?

- 簡単にスケジュールを確認したい。[/voice]

生前退位とそれに伴う新天皇陛下の即位の儀式が、果たしてどんなスケジュールでどのようなイベントが行われるのか…。そんな疑問を解決するため、世紀のイベントがどんなスケジュールで執り行われるのか、まとめてみましたよ♪

目次

今上天皇陛下生前退位と新天皇陛下即位のスケジュール

まずは、ざっと一覧にしてみました。

スマホで見ている方は右にスクロールできます。

| 日時 | 名称 | 行事の主体 | 内容 |

| 2019年 2 月 24 日(日) |

天皇陛下 御在位三十周年記念式典 |

内閣 | 天皇陛下在位 30 周年を祝賀 |

| 4 月 30 日(火) | たいいれい せいでんのぎ 退位礼正殿の儀 |

国事行為 | 退位を広く明らかにし、 退位前に国民の代表者と会う |

| 5 月 1 日(水) | けんじとう しょうけいのぎ 剣璽等承継の儀 |

国事行為 | 三種の神器のうち、 剣と神璽(しんじ)、国璽(こくじ)、 御璽(ぎょじ)を引き継ぐ(※1) 国璽(こくじ)とは…「大日本国璽」と刻された印。 御璽(ぎょじ)とは…「天皇御璽」と刻された印。 |

| 5 月 1 日(水) | そくいご ちょうけんのぎ 即位後朝見の儀 |

国事行為 | 新天皇が三権の長に会う 三権の長とは…内閣総理大臣、最高裁判所長官、衆参議院議長のこと。 |

| 10月22日(火) | そくいれい せいでんのぎ 即位礼正殿の儀 |

国事行為 | 新天皇が高御座(たかみくら)に立ち、 国内外の賓客に即位を知らせる 高御座(たかみくら)とは…天皇の権威を象徴する玉座のこと。 |

| 10月22日(火) | しゅくが おんれつのぎ 祝賀御列の儀 |

国事行為 | 新天皇がパレードで国民の祝福を受ける |

| 10月22日(火) ~数日間 |

きょうえんのぎ 饗宴の儀 |

国事行為 | 国内外の賓客に即位を披露する祝宴 |

| 10月23日(水) | 首相夫妻主催夕食会 | 内閣 | 来日した外国元首らに謝意を表する食事会 |

| 11月14日(木) ~ 15 日(金) |

だいじょうさい 大嘗祭 |

皇室 | 神に新穀(しんこく)を供え、 国の安泰(あんたい)や五穀豊穣(ごこくほうじょう)を祈る 新穀(しんこく)とは…その年にとれた穀物、特に米。 |

| 2020年 4月19日(日) |

りっこうしのれい 立皇嗣の礼 |

国事行為 | 皇嗣(こうし)の誕生をひろく明らかにする 皇嗣とは…天皇のよつぎ。皇位継承の第一順位者。 |

※1 三種の神器…日本神話において、天孫降臨(てんそんこうりん)の時に、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が天照大神(あまてらすおおみかみ)から授けられたという鏡・玉・剣のこと。日本の歴代天皇が継承してきた三種の宝物のことで、八咫鏡(やたのかがみ)・八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)・草薙剣(くさなぎのつるぎ)を指す。中でも八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)・草薙剣(くさなぎのつるぎ)は併せて剣璽(けんじ)と呼ばれる。八咫鏡(やたのかがみ)の本体は伊勢神宮に、草薙剣(くさなぎのつるぎ)の本体は熱田神宮に祀られ、それぞれの分身と勾玉の本体が宮中にある。出典:Wikipedia

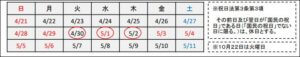

今年のゴールデンウィークはなんと10連休!

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律のおかげで、今年2019年のゴールデンウィークはなんと、10連休です♪

法律の概要はこちらの資料で確認できます。

天皇の即位の日(5月1日)と、即位礼正殿の儀が行われる日(10月22日)は、休日になるんですね♪

天皇陛下の退位・新天皇陛下の即位における一連の儀式まとめ

わが国における、皇位継承儀式の流れと意義についてとても分かりやすい資料がこちらです。

今上天皇陛下(平成天皇)の御退位に伴う式典について

天皇陛下のご退位に関しては、「退位の礼」として退位礼正殿の儀(たいいれい せいでんのぎ)を行う。

皇太子殿下の御即位に伴う式典について

皇太子殿下のご即位に関しては、「即位の礼」として1~5までに掲げる儀式、および6に掲げる行事を行う。

1.剣璽等承継の儀(けんじとう しょうけいのぎ)

2.即位後朝見の儀(そくいご ちょうけんのぎ)

3.即位礼正殿の儀(そくいれい せいでんのぎ)

4.祝賀御列の儀(しゅくが おんれつのぎ)

5.饗宴の儀(きょうえんのぎ)

6.内閣総理大臣夫妻主催晩餐会(ないかくそうりだいじんふさいしゅさいばんさんかい)

秋篠宮文仁(ふみひと)親王殿下が皇嗣(こうし)となられることの式典

文仁(ふみひと)親王殿下が皇嗣(こうし)となられたことを公に宣明(せんめい)されるとともに、これを内外の代表がお祝いをする儀式として、立皇嗣の礼(りっこうしのれい)を行う。

それでは、各式典をそれぞれ詳しく見ていきましょう♪

2月24日(日) 天皇陛下御在位三十周年記念式典

今上天皇陛下(平成)が即位されたのは、昭和天皇が崩御(ほうぎょ)した昭和64(1989)年1月7日。

崩御(ほうぎょ)…天皇・皇后・皇太后・太皇太后が死ぬことの尊敬語。

それから三十周年を記念する式典が、『天皇陛下御在位三十周年記念式典』です。

この式典については、すでに詳しく記事にしていますので、こちらの記事をご覧ください。

今上とは…

今上(きんじょう)と読みます。在位中の天皇を示す呼称です。つまり、いまであれば平成の天皇です。ちなみに、明治天皇や大正天皇、昭和天皇といった在位中の元号と結びついた呼称は、いずれも追号(ついごう)すなわち崩御(ほうぎょ)後に贈られる称号です。したがって、ご本人が存命中に歴史的記述などで「平成天皇」という表記は適切ではありません。[/aside]

4月30日(火) 退位礼正殿の儀(たいいれい せいでんのぎ)

昭和から平成への代替わりとは異なり、今回は生前退位なので、新儀として「退位の礼(たいいのれい)」が行われることになりました。

今上天皇陛下の退位の儀式「退位礼正殿の義(たいいれい せいでんのぎ)」は、退位を広く国民に明らかにし、天皇陛下が退位前に最後に国民の代表に会われる国事儀式(国の儀式のこと)として、皇居正殿松の間(こうきょ せいでん まつのま)で行われます。宮殿の写真はこちらの宮内庁サイトをご覧ください。

儀式の概要や流れはこちらの資料から確認できます。

資料によると、侍従が「剣と神璽(しんじ)、国璽(こくじ)、御璽(ぎょじ)を持って入ってくる様子が書かれていて、神々しいというか、なんだか異世界の物語のようです。

5月1日(水) 剣璽等承継の儀(けんじとう しょうけいのぎ)

剣璽等承継の儀(けんじとう しょうけいのぎ)とは、皇位の証として剣と神璽(しんじ)、国璽(こくじ)、御璽(ぎょじ)を新しい天皇に受け継ぐ儀式のこと。

近代これまでは、前の天皇が崩御(ほうぎょ)後に、ただちに行われるのがこの剣璽等承継の儀(けんじとう しょうけいのぎ)でしたが、今回は生前退位です。

前日に退位の礼が行われ、退位の翌日には新しい元号に変わり、一連の即位の礼の式典がはじまります。

剣璽等承継の儀(けんじとう しょうけいのぎ)は、新天皇が行う最初の儀式です。

御即位に伴い剣璽等(けんじとう)を承継(しょうけい)される儀式として、剣璽等承継の儀(けんじとうしょうけいのぎ)を行います。

剣璽とは

剣とは、草薙剣(くさなぎのつるぎ)のこと。

璽(じ)とは、八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)のこと。

三種の神器の、剣と勾玉のことをセットにして剣璽と呼ぶ。

勾玉(八尺瓊勾玉)の本体は宮中にあり、八咫鏡(やたのかがみ)の本体は伊勢神宮に、草薙剣(くさなぎのつるぎ)の本体は熱田神宮に祀られている。

国璽(こくじ)とは…「大日本国璽」と刻された印。

御璽(ぎょじ)とは…「天皇御璽」と刻された印。

剣璽等承継の儀(けんじとう しょうけいのぎ)のスケジュールはこちら

資料によるとたった10分ほどの儀式なんですね( ゚Д゚)

簡単に言っちゃうと、新天皇陛下(前日までは皇太子殿下)に、皇位の象徴である「三種の神器」が承継されて、正式に皇位が継承されましたよ、という儀式です。

前日の退位の礼と同様、皇居正殿松の間(こうきょ せいでん まつのま)で行われます。

5月1日(水) 即位後朝見の儀(そくいご ちょうけんのぎ)

剣璽等承継の儀(けんじとう しょうけいのぎ)の終了後、新天皇が即位後初めて国民の代表に会う儀式です。

即位後朝見の儀(そくいごちょうけんのぎ)は、剣璽等承継の儀(けんじとうしょうけいのぎ)の後、同日に、国事行為である国の儀式として、宮中において行います。

剣璽等承継の儀(けんじとう しょうけいのぎ)と同様に皇居正殿松の間(こうきょ せいでん まつのま)で行われます。

即位後朝見の儀(そくいごちょうけんのぎ)のスケジュールはこちら

この儀式も、たった10分ほどの儀式なんですね( ゚Д゚)

10月22日(火) 即位礼正殿の儀(そくいれい せいでんのぎ)

即位礼正殿の義(そくいれい せいでんのぎ)は、新天皇が即位を公に国の内外に宣明(せんめい)する儀式で、一連の「即位の礼」の中心的儀式であり、国事行為です。

諸外国における戴冠式や即位式にあたり、皇居正殿松の間(こうきょ せいでん まつのま)で行われます。

天皇陛下は、黄櫨染御袍(こうろ ぜんの ごほう)を着て皇居正殿松の間に置かれた高御座(たかみくら)に入られ「おことば」を読み上げられる。

高御座(たかみくら)…天皇の権威を象徴する玉座のこと。

おことば…「言葉」の丁寧語であり、特に天皇・君主が式典等公開の場において発する言葉を指す。日本国憲法の施行後、従来「勅語(ちょくご)」と称されていた天皇の公式発言が次第に「おことば」に改称された。

皇族方が身に着ける装束や高御座(たかみくら)の画像はWikipediaでどうぞ♪

10月22日(火) 祝賀御列の儀(しゅくがおんれつのぎ)※11月10日(日)に延期

即位礼正殿の儀(そくいれい せいでんのぎ)終了後、同日中に行われます。※台風19号の被害の影響で11/10(日)に延期となりました。

祝賀御列の儀(しゅくがおんれつのぎ)は、広く国民に御即位を披露され、祝福を受けられるための御列です。

平たく言うと御列(おんれつ)=パレード。祝賀パレードってことですね。外国語禁止令が出たならば、日本語だけの日常会話だと意味が通じなくなりそう…日本人なのに。日本語文化絶滅の危機…

皇居宮殿から新天皇の御在所(赤坂御所)まで天皇陛下がオープンカーに載ってパレードします。

平成天皇陛下の時の祝賀御列の儀(しゅくがおんれつのぎ)平成2年11月12日(月)の資料はこちらです。

即位披露パレードのコース

祝賀御列の儀(しゅくがおんれつのぎ)のコースが5/21(火)に決定されました。

パレードコースはこちらをご覧ください。

ちなみにこちらの動画では、パレードに参列する際の穴場といえる場所をこっそりと教えてくれてます(笑)

しかも、その際の注意すべき点も伝えてます。

動画内 55:47 あたりぐらいからです。ぜひご覧になってみてください。

10月22日(火) 饗宴の儀(きょうえんのぎ)

祝賀パレードの後、同日に御即位を披露され、祝福を受けられるための饗宴として、饗宴の儀(きょうえんのぎ)を行います。

饗宴の儀(きょうえんのぎ)は、国事行為である国の儀式として、宮中において行われます。

平成の時は、「饗宴の義(きょうえんのぎ)」は4日間連続で計4回行われ三千人以上が招待されましたが、今回は規模の縮小が検討されています。

前回と今回との比較検討案の資料PDFはこちら。←すっごく見づらい…

もう少し分かりやすくまとめてくれた記事がこちら

10月23日(水) 内閣総理大臣夫妻主催晩餐会

内閣総理大臣負債主催晩餐会は、即位礼正殿の義(そくいれい せいでんのぎ)の翌日に、東京都内にある、「ホテルニューオータニ」で行われます。

ホテルニューオータニが選ばれた理由の資料はこちら。

即位礼正殿の儀に参列するため外国から来日いただいた外国元首・祝賀使節等に日本の伝統文化を披露し、日本の伝統文化への理解を深めていただくとともに、来日に謝意を表するための晩餐会として、内閣総理大臣夫妻主催の晩餐会を行います。

参列者数は900名程度となるようです。

11月14(木)・15日(金) 大嘗祭(だいじょうさい)

天皇は毎年11月13日に宮中三殿で新嘗祭(にいなめさい)を親祭します。

宮中三殿とは

皇居にある、賢所(かしこどころ、けんしょ)、皇霊殿(こうれいでん)、神殿(しんでん)の総称。吹上御苑の東南にある。

新嘗祭(にいなめさい)とは、皇祖天照大神(あまてらすおおみかみ)・天神地祇(てんじんちぎ)に神饌(しんせん)を供え、五穀豊穣(ごこくほうじょう)・国家国民の安寧(あんねい)を祈る祭りのこと。

天神地祇(てんじんちぎ)とは

すべての神々。一般に、天神は高天原(たかまがはら)に生まれた神、あるいは葦原中国(あしのはらのなかつこく)に天降(あまくだ)った神、地祇(ちぎ)はこの国土の神とされる。

天皇が即位後、最初に執り行う新嘗祭(にいなめさい)のことを大嘗祭(だいじょうさい)といい、規模を大きくして行われる。

新天皇はこの大切な儀式を経て、神性を身に着け、完全な天皇になるとされてきました。

大嘗祭(だいじょうさい)は宗教色・神道色の強い儀式であるため、国事行為ではなく「皇室行事」として行われます。

日本は宗教国家ではないので国主導で神道の儀式を行うのはいけませんね。

前回は、即位礼正殿の義(そくいれいせいでんのぎ)の10日後に大嘗祭(だいじょうさい)が行われたのですが、日程が過密過ぎたということで、今回は即位礼正殿の義(そくいれいせいでんのぎ)を速めに行い、大嘗祭までの日程に余裕を持たせることになりました。

この大嘗祭は、儀式がどの様に執り行われているか、その詳細は秘すべきところが多く、ほとんど知られていません。

大嘗祭(だいじょうさい)が古代天皇国家の祭祀(さいし)として登場したのは、600年代末ごろで、その祭祀(さいし)が、1300 年以上もあとの21 世紀の日本でもこうして行われているということに、大きな驚きを感じます。

即位の礼及び大嘗祭関係諸儀式等(予定)の資料はこちら

2020年4月19日(日) 立皇嗣の礼(りっこうしのれい)

秋篠宮文仁親王殿下(あきしののみや ふみひと しんのうでんか)が皇位継承順位1位の皇嗣(こうし)となられたことを広く国民に明らかにする儀式として、立皇嗣の礼(りっこうしのれい)を行います。

立皇嗣の礼(りっこうしのれい)は、皇太子殿下が天皇に即位された年の翌年に、国事行為である国の儀式として、宮中において行われます。

本来は、皇太子(こうたいし)と呼ぶところですが、今回は皇嗣(こうし)です。

皇室典範第8条では皇太子のことを「皇嗣たる皇子を皇太子という」と明記されています。

秋篠宮殿下は皇子ではなく新天皇の弟となるため、皇太子ではなく、皇嗣(こうし)となります。

天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典準備委員会とは

天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位がつつがなく行われるよう、関連する式典の準備を総合的かつ計画的に進めるための基本方針を検討するため、内閣に、天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典準備委員会が設置されました。

長い…。名称長すぎ…。

知ってました?一連の式典が滞りなく進むためにこんな組織があったということを。

委員会は、

■委員長■

内閣官房長官

■委 員■

内閣官房副長官(政務)

内閣官房副長官(事務)

内閣法制局長官

宮内庁長官

内閣府事務次官

以上のメンバーで構成されており、委員長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができます。

天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典の挙行に係る基本方針の資料はこちら

委員会の開催状況はこちらからご覧いただけます。

まとめ

日本の皇室が長い年月をかけて受け継いできたその文化と重みを改めて感じることができました。

三種の神器なんて、本当に存在しているんだ…。

現代に生きるわたしには、『三種の神器』という言葉が神話の世界の物語であり、ただの古い剣(つるぎ)と勾玉と鏡にしか思えなかったけれど、実際にはそれらが日本という国を象徴したとても大きな意味のあるものなんだとわかり、日本ってやっぱりなにか見えない力で守られているような、そんな気がしたりしました。

以前、伊勢神宮に参拝した時に感じたなんとも言えないあの空気。

普段はあまりスピリチュアルなことには心が動かないわたしですが、「あ、神様って本当にいるかも」って意識した場所でした。

また近いうちに伊勢神宮に参拝したい気持ちになりました。

↓↓↓この記事が少しでもあなたのお役に立てたなら、ポチっとしていただけるとうれしいです

![]()

にほんブログ村

コメント