☆2021年の自民党総裁選挙についてはこちら

今年2019年の参議院選挙はいつやるの?

参議院選挙ってなに?どんな選挙なの?

選挙ってよくわからない

どうやって当選の計算をしてるの?

こんな疑問を持つあなたに、「参議院選挙とは?」をわかりやすく説明します。

「亥(い)年」の2019年が幕を開けました。

亥年は政治が大きく動く年と言われています。

4年に1度の春の統一地方選挙と、3年に1度の夏の参院選が12年周期で重なるからです。

>>【入門】統一地方選挙とは?2019はいつ?分かりやすく説明します

先に行われる統一地方選挙の勝敗が参院選に影響し、時の政権をゆるがすこともある…。

選挙というのは、本当に大切なイベントです。

国民の代表者を選ぶのですから、われわれ有権者は「有名人だから」という理由で、たいしたビジョンも能力もない『ただの有名人』を当選させることのないよう、もっともっと成熟していかなければいけませんね。

目次

2019年の参議院選挙はいつ?

2019年の参議院選挙の日程は、まだ決まってません。

【6/26追記】

政府は26日午前、臨時閣議を開き、参院選の日程を「7月4日公示・同21日投開票」と正式決定しました。

第198通常国会は26日、衆参両院の本会議で国民投票法改正案など未成立の法案について継続審議の手続きを取り、150日間の会期を終えて閉会しました。

~公示と告示の違い~

どちらも「公の機関などが一定の事項を広く一般公衆に知りうるような状態に置く」という意味です。

ただし公示は『衆議院議員選挙(総選挙)』と『参議院議員選挙(通常選挙)』でのみ使用します。

この二つの選挙の場合は、天皇が公示します。

その他の選挙(統一地方選挙など)は選挙管理委員会が告示します。

日本国憲法の第7条に定められています。

※1 通常選挙とは?

『通常選挙』とは参議院選挙のこと。いっぽうで、『総選挙』とは衆議院選挙のことを指します。

参議院選挙は、正式には「参議院議員通常選挙」といいます。

衆議院選挙は毎回選挙で必ず全員が入れ替わるから【総選挙】と呼ばれ、参議院選挙は3年毎に半分しか入れ替わらず、かつ、解散がないので決まった周期(3年ごと)で必ず選挙が行われることから【通常選挙】と呼ばれています。

なぜ衆参同一選の可能性が消えたのか?

ここ数週間、衆参同日のダブル選挙の可能性についてのニュースでもちきりでしたね。

衆院解散をめぐる疑心暗鬼が広がるそんな中、衆院本会議は2019年6月25日、野党(4党・1会派)から提出された内閣不信任案は反対多数で否決され、衆議院の解散がなくなりました。

そもそもなぜ衆参同日選挙の可能性があったのか。

それは、与党自民党としては、参議院で自民党が議席を減らすのではないかという懸念があったからです。

今回の改選組(後述)は、2013年の第2次安倍政権が立ち上がってすぐのときに選挙に臨み、65議席という多くの議席を取りました。

民主党(当時)に愛想を尽かした有権者が、こぞって自民党に票を入れたんですよね。

更に、増税前のタイミングでもあり、消費増税反対の有権者の票が野党に流れることが想定できる。

一方で野党は、参議院選挙での一人区では順調に野党候補の一本化が進む中で、(もしダブル選挙が行われるとしたら)衆議院小選挙区の一本化や候補擁立がままらないのが現状です。

安倍自民党は参議院選挙が形勢不利ということから、衆議院を解散して同日選に持ち込み、準備のできていない野党だから衆参両選挙で勝てる、という目論見だったのです。

ところが、当初は参議院選挙で議席を大幅に減らすのではないかと想定されていた自民党ですが、あらゆるところで調査をかけまくった結果、参議院選挙がどうやら勝てるのではないか…、という調査結果が出たのです。

内閣支持率も悪くない。

そのため、当初は同日選に持ち込む算段だった安倍首相も、このまま普通通りに選挙をやるほうがいいのではないかということになったのですね。

参議院の特徴

●議員定数:242人(選挙区146人、比例区96人)

●任期 :6年(3年ごとに半分を入れ替え)

●選挙権 :満18歳以上

●被選挙権:満30歳以上

●解散 :なし

参議院ってどんなところ???

衆議院と参議院が同じ構成であれば、二つが同じような機関になってしまいますよね。

そこで参議院と衆議院では議員の任期や選挙の方法などにちがいがあります。

参議院は長期的な展望を持って、国民にとって本当に必要な法律かどうかなどをじっくり話し合えるように、任期は6年と長く、任期の途中で選挙が行われる「解散」もありません(後述)。衆議院についてはこちら。

ただ、6年間ずっと同じメンバーだと国民の新たな意見を生かしにくいなどの考えから、3年ごとに議員の半分を選挙で選び直しています。

参議院選挙とはどんな選挙?

参議院には、衆議院のように解散はありません。

参議院選挙は、3年ごとに242人いる議員の半数の121人を選び直すという方法がとられています。

この、3年ごとに半数の参議院議員を選びなおすことを『改選(かいせん)』といいます。

各都道府県を選挙区とする選挙区制※2(定数146人で、その半数の73人を選びなおす)と、全国を1つの選挙区とする比例代表制(定数96人で、その半数の48人を選びなおす)の2本立てで行われます。

われわれ有権者は、これら選挙区選挙と比例代表選挙の2つの選挙の投票を行い、それぞれの選挙から参議院議員 合計「121人」を『改選』することになります。

選挙区選挙の半数73人と、比例代表選挙の半数48人を足して、121人ですね。

投票所に行くと『選挙区選挙』用の投票用紙と、『比例代表選挙』用の投票用紙の2枚を渡されるので、それぞれに記入し、それぞれ別々で用意された専用の投票箱に入れる、という仕組みです。

参議院選挙では、衆議院選挙のような小選挙区と比例代表の重複立候補は認められていません。

そのため、復活当選※3もありません。

[aside type=”normal”] ※2 選挙区制とは?

小選挙区制のことを参議院選挙では『選挙区制』とよびます。

2016年から鳥取県と島根県、福島県と高知県はそれぞれペアで1選挙区となるため、実際には日本は47都道府県あるけれど、選挙区数は47ではなく45になりました。[/aside]

[aside type=”normal”] ※3 復活当選とは?

衆議院の一人の候補が小選挙区と比例代表に重複して立候補した際、小選挙区で落選しても比例代表で当選するケースもあります。このような当選を復活当選といいます。参議院選挙では重複立候補がNGなため、復活当選はあり得ない、というお話です。[/aside]

改選となる半数121人の選び方とは?

参議院議員の任期はかならず全員6年です。

3年ごとの参院選のたびに全体のうちの半数だけを改選するわけではなく、もともと3年ごとに交互に任期満了(6年)を迎える人がいるってことです。※スマホの人は右にスクロールしてください。

| Aパターン(半数121人) | Bパターン(半数121人) | |

| 2010 | 改選する | – |

| 2013 | – | 改選する |

| 2016 | 改選する | – |

| 2019 | – | 改選する |

その年に任期を迎えて改選する人を「改選組」と呼び、改選しない人のことを「非改選組」と呼んだりします。

例えば上の表でいうと、2010年に参院選で当選したAパターンに属する議員は、6年後の2016年に任期満了を迎え改選となります。ですから、任期途中に訪れる2013年の選挙は、このAパターンに属する参議院議員は非改選組となり、その年の選挙は関係ありません。

いっぽうで、2013年に当選したBパターンに属する議員は、2016年の選挙は非改選組となり、その年の選挙は関係ありません。

というわけで、今年2019年に行われる参議院選挙では、6年前の2013年に当選した参議院議員(Aパターンに属する)が改選組というわけですね。

この3年ごとの『改選』が参議院の特徴です。

さて、なぜ3年ごとに半分だけ改選するのでしょうか…?

それは、1度にすべての人が変わるのではないことで、不測の事態が起きたときに、審議や法案作りが途絶えることがなく続いていくことが可能だからです。

参議院の選挙区制と比例代表制とはどんな選挙?

参議院の選挙も衆議院と同じように、『選挙区での選挙』と『比例代表による選挙』があります。

>>【超基本】衆議院選挙とは?次はいつ?衆院選の基本をわかりやすく説明します

ただし、その内容は参議院と衆議院ではそれぞれ違うものになっています。

今回は参議院選挙にフォーカスした記事なので、参院選で実施される選挙区選挙と比例代表選挙の説明です。

選挙区選挙とは?

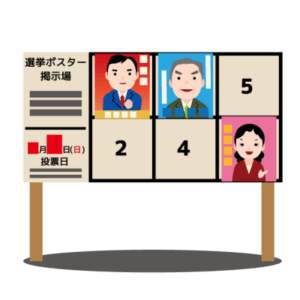

参議院の選挙区選挙は、各都道府県がそれぞれ1つの選挙区と考え、その中から人口などに合わせて決められた定数を争います。

定数にしたがって、もっとも多くの票を獲得した候補者から当選が決まります。

選挙区選出議員の定数は146人ですが、半分が改選されるので、選挙ごとに73人が選ばれることになります。

もっとも人口の多い東京都選挙区は定数12(2016年にそれまでの10から2議席増)ですが、人口の少ない東北や九州の県では定数は2です。

さらに2016年からは鳥取県と島根県、高知県と徳島県がそれぞれペアで1つの選挙区になり、ペアとなった2つの県であわせて定数2となりました。

しつこいですが、半分改選なので、定数2の県では、その半分の『1』が改選議席数となり、その県では選挙ごとに候補者のうち1人しか当選できない、ということになります。

定数12の東京都選挙区の場合は、その半分の6人が、3年ごとの改選で獲得できる議席数となるので、候補者のうち獲得票数の上位6人までが当選、ということです。

選挙区選挙では、無所属議員も立候補できます。

~まとめ~

・定数146人のうち半分の73人が選挙ごとに選ばれる。

・選挙区は各都道府県がそれぞれ1区となるが、鳥取県と島根県、高知県と徳島県は二つあわせて1区となる。

・無所属議員も立候補可能。

比例代表選挙とは?

参議院の比例代表選挙は、正式には「比例代表制・非拘束名簿式(ひこうそくめいぼしき)」といいます。

「非拘束名簿」というのは、政党が比例区の候補者に当選順番をつけない名簿のことです。

要するに、「もしうちの政党が議席を獲得したならこの人たちを当選させますよ」という候補者の名前の載った名簿ですね。

これにより当選順位は、投票した人が書いた”候補者個人名”の多い候補者から順にきまっていきます。

いっぽう衆議院の比例区選挙は「拘束名簿式(こうそくめいぼしき)」で、あらかじめ政党が候補者の順位をつけた名簿をつくり、獲得議席にしたがって上位から当選者が決まっていく仕組みです。

参議院の比例代表の定数は96人で、3年ごとに半数が入れ替わるので、選挙ごとに48人が選出されます。

全国を1つの選挙区としてひとまとめにし、日本全国の投票を「総得票数」として集計し、ドント方式(後述)で48議席を政党別に配分します。

全国で48の当選枠を狙う候補者にとっては、有権者からどれだけ多く「候補者名」での得票を集められるかが当落を大きく左右するため、全国的な知名度が高い芸能人やスポーツ選手などの著名人(タレント候補)が当選しやすくなります。

そのため、参議院議員にはタレント議員が多くなるのですね。

参議院の比例区でわかりにいのは、票の集計と議席配分にあります。

票の集計はまず、投票用紙に書かれた「政党名+個人名」の合計で政党の獲得票数が決まります。

その獲得数に比例して政党ごとに獲得議席が決まり、さらに個人名で獲得した票の多い順に獲得議席を割り振ります。

このときの配分方法は、日本では衆議院・参議院ともにドント方式(後述)を採用しています。

参議院の比例代表では、「政党名」もしくは「候補者名」で投票を行うのに対し、衆議院の比例代表では政党名しか有効ではありません。

~まとめ~

・定数96人のうち半分の48人が選挙ごとに選ばれる。

・選挙区は日本全国をひとつの単位として、政党名もしくは候補者個人名で投票。

・無所属議員は立候補できない。政党として届け出をしないとこの選挙に立候補することができません。

ドント方式とは?

ベルギーのビクトル・ドントという数学者が考え出した方法で、とくに選挙の議席配分をおこなうときに比較的公平であるとされ、日本でも衆参両院の選挙で用いられています。

比例区の議席の配分は、理論的には各政党の得票数に応じて算出した得票率に定数をかければいいのですが、これだと端数(はすう)が出てしまうため、このドント方式と呼ばれる独特の計算式を使います。

仕組みを説明するためにまずは下の表をご覧ください。

※ここでは、例として定数6として説明します。※スマホの人は右にスクロールしてください。

| A党 | B党 | C党 | |

| 各党得票数 | 20,000 | 8,000 | 6,000 |

| 1で割る | 20,000① | 8,000③ | 6,000⑤ |

| 2で割る | 10,000② | 4,000 | 3,000 |

| 3で割る | 6,666④ | 2,666 | 2,000 |

| 4で割る | 5,000⑥ | 2,000 | 1,500 |

| 5で割る | 4,000 | 1,600 | 1,200 |

たとえば、選挙結果が上の表のような得票数だったとします。

A党が20,000票、B党が8,000票、C党が6,000票を獲得。

数字の1から順に、各政党の得票数を割っていきます。

割っていった得票数の多い順に当選となります。

結果は…

A党からは4人(①、②、④、⑥)

B党からは1人(③)

C党からは1人(⑤)

が当選となります。

意外と単純ですよね♪

まとめ

参議院選挙の超基本的な内容をまとめてみました。

衆議院と参議院で選挙制度が異なるうえに、計算式も独特だし、選挙区がたくさんあったりしてよくわからないですよね。

しかも、選挙区が増えたり減ったり、頻繁に仕組みが変わったりするので、更に混乱します。

でも選挙は国を運営するうえでとっても大切なイベントです。

仕組みを理解している国民ってどれくらいいるのでしょうか。

もっと、選挙についての教育をかんたんに分かりやすく行っていかないと、ますます国民の政治離れが進んでしまいます。

危機感を持って、国民みんながもっと国政に自信を持って参加していける国になれるといいなと思います。

無料アプリを使ってかしこく政治を学ぶ方法としてこのアプリ↓はオススメです

公務員試験 政治 経済 上 教養試験 社会科学 過去問 – Daisuke Katsuki

↓↓↓この記事が少しでもあなたのお役に立てたなら、ポチっとしていただけるとうれしいです

![]()

にほんブログ村

コメント