☆2021年の自民党総裁選挙についてはこちら

- 政治がいまいちわからない

- 国会ってなに?内閣とどう違うの?

- 日本の政治は何が起きているのかわかりづらい

そんな疑問を持つ大人向けに、日本の政治の超基本的な仕組みを説明します。

まずはベースとなる基本を知らなければ何がなんだかさっぱりわからないので、基本から見直していきましょう。読んだ後は、以前よりもニュースが興味深く見られるようになりますよ!

目次

政治とは?

人間が2人以上集まると、そこには政治が介入します。

政治とは、集団の中で生じる対立などを調整したり、和を保つために行われることです。

国民みんなが、自分勝手に行動しては社会が混乱してしまいますね。

いつの時代でも、社会のルールに従わない人というのは必ず存在しますから、このような人には力によって強制的にルールを守らせる必要があります。

そこで、「法律」という社会のルールがつくられているのです。

日本では、それらの「法律」のベースにあたるのが「日本国憲法」で、国の基本原則、選挙や国会などの基本的な政治のしくみが定められています。

憲法と法律の違いとは?

カンタンに言うと、「憲法は国のルール」で、「法律は国民のルール」ってことです。

政治のたいせつな役割は、【国の基本的なしくみを守るために】社会のルールを決めることです。

国のルールは「法律」、都道府県などの地方公共団体(自治体)のルールは「条例」と呼ばれます。

社会の秩序を守り、安心で安全な社会作りをするために政治があるんだね♪

もしも、

✔ルールをつくる人(立法)、

✔実行する人(行政)、

✔きちんと守られているか監視する人(司法)

がすべて同じ人だと、すべての権限がひとつに集中することになりますよね。

勝手に法律を作って勝手に承認し、それに基づき政治を行っても罰する所がないような仕組みとなり、【独裁政権】爆誕!!です。

歴史はこれまでに、独裁者が一国の権力を握る不幸をたくさん見てきました。

これを避けるため、三権分立です。

三権分立は日本の政治の基本ですね。

三権分立とは?

三権とは、立法権(国会)・行政権(内閣)・司法権(裁判所)のことで、権力の集中を防ぎ、互いに抑制しあう仕組みをとっています。

権力がひとつに集中することは独裁を生むことになるからです。

✔立法権とは、法律を作る権限。

✔行政権とは、法律を執行する権限。

✔司法権とは、法に従って紛争を解決する権限。

国会・内閣・裁判所の3つがお互いにチェックしあいながら、バランスを保っています。

この仕組みを、「チェック・アンド・バランス」(抑制均衡)といいます。

三権が、互いに抑制して均衡をとることを目的としているんですね。

それでは、日本の政治の基本構造を見ていきましょう。

日本の政治の基本構造

日本の政治は、議院内閣制を採用しています。

議院内閣制とは

議院とは、この場合「国会」を指します。

実際に政治を行う「内閣」のトップは内閣総理大臣ですね。

その内閣総理大臣は国会によって、国会議員の中から指名されます。

内閣というのは、国会がベースとなって作られます。

このような仕組みのことを議院内閣制と呼びます。

国民主権

わたしたちの国で政治に一番力を持っているのは、わたしたち国民です。

国民主権といい、日本国憲法で決められています。

「国民が政治の主役」ということです。

わたしたちはもっと政治に参加していくべきですね。

いっぽう、120年以上前の明治時代につくられた「大日本帝国憲法」は、「天皇が主権者」であるとされていました。

戦後、現在の「日本国憲法」が発布され、天皇の代わりに我々国民がその主権となり、天皇は国の「象徴」と位置付けられることとなります。

国会ってなに?

国会は、国民から直接選ばれたメンバーで構成されている機関です。

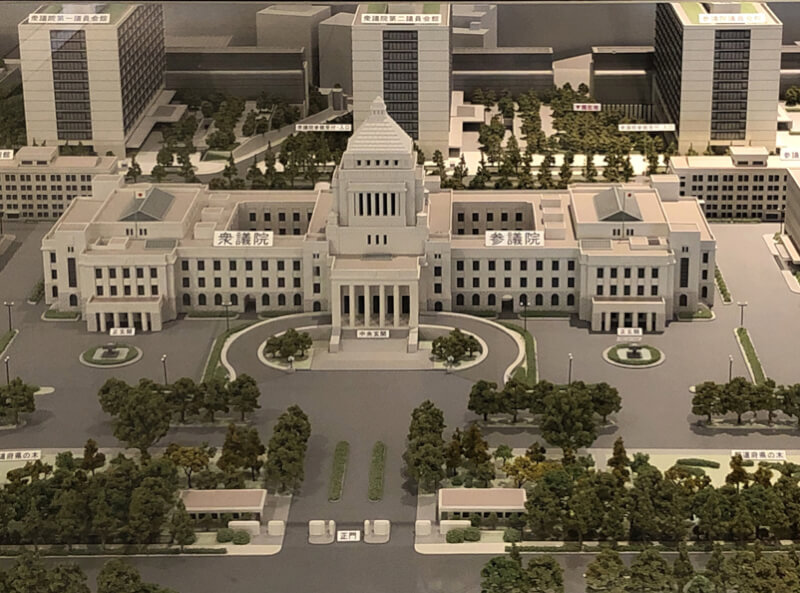

衆議院と参議院の二院で組織されます。

ちなみに、国会議事堂は左右対称の形で、向かって左側が衆議院、右側が参議院です。

・衆議院…任期が4年で解散あり。

・参議院…任期が6年で解散なし。

国会議員はこの2つのどちらかに、必ず所属しています。

国会議員は、国の政治を担う、あなたやわたしすべての国民の代表者で、日本国憲法では「全国民を代表する選挙で選ばれた議員」としています。

国会の会期は3つあります。

・通常国会

毎年1月に招集。会期は150日。

次の年度の国の総予算やこれを実施するのに必要な法律案などを審議します。

・臨時国会

例えば災害対策のための補正予算や法律案の審議を求めるときや、政治上の重大問題など、臨時で国会の審議を必要とするときに召集。

衆議院議員の任期満了による総選挙や参議院議員の通常選挙が行われた後には、必ず臨時会を召集。

・特別国会…新しい首相を指名するために、衆議院の解散・総選挙後30日以内に召集。

※なお、会期は、常会においては1回、臨時会、特別会においては2回まで延長することができます。

~総選挙とは?~

総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。

総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つです。

この「総選挙」という言葉は、衆議院にだけ使われます。

なぜなら、参議院は3年ごとに参議院議員の半分を選挙することが決まっています。

参議院議員は任期が6年ありますが、実は選挙は3年ごとにあるんですね。詳しい内容はこちらの記事へ。

4年ごとに総入れ替えする衆議院の総選挙とは、ここが違うんですね。

衆議院選挙について詳しくはこちら。

参議院選挙について詳しくはこちら。

衆議院と参議院

両議院は、基本的には対等ですが、衆議院には

✔予算の先議権があり、

✔内閣不信任決議権

が認められています。

基本的には対等なので、国会で法案が議決されるためには、両院の意志の合致が必要です。

両議院の議決が異なった場合、原則として両院協議会(両院の議員各10名ずつで構成)において協議が行われます。

それでも合意に達しなかった場合、法律案の議決・予算の議決・条約の承認・内閣総理大臣の指名については衆議院の優越が定められています。

ちなみに代議士ということばは、衆議院議員の俗称です。

参議院議員に対しては使いません。

なぜかというと、参議院は戦前の貴族院の流れを組んでおり、当時の貴族院は貴族階級ではないと議員になれなかったから。

いっぽう、衆議院議員は国民の代表として政治を行う議員だったので「代議士」と呼ばれたのです。

議員の仕事

国民の代表者として、議員はどんな仕事をしているのでしょうか。

国会議員の場合、法律を作ったり、予算を決めたり、外国と結ぶ条約を認めたり、内閣総理大臣を選んだりすることが主な役割になります。

国会は立法府と呼ばれ、その重要な仕事は法律を作ることです。

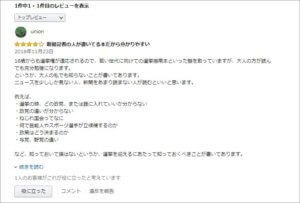

政治に興味を持たない人にとって、自分の知らないうちにさまざまな法律が生まれたり改正されたりしているので、これってとても恐ろしいことだと思いませんか?

政党とは?

政党は『政治の考えが同じ人』が集まっている団体のこと。

政治には欠かせない団体です。

法的に「法人」として認められています。

政党に加盟する義務はなく、特定の政党に所属していない議員のことを「無所属」と呼びます。

無所属議員はしがらみがなさそうでよさそうですが、実際は政党に所属していないことで後ろ盾のなさ、発言権のなさ、それに伴う活動の制約があり、孤軍奮闘、非力なのでなかなか厳しいのです。

政治家として活動するには政党に所属した方が何かとメリットがあります。

ひとりの意見よりも政党としての意見の方が大きいし、力もあります。

与党のリーダーが総理大臣になり、その総理大臣が内閣を作っていくので、選挙で勝った政党が国を引っぱっていくことになります。

ということは、総理大臣になりたい人は、与党の最大政党に所属しないとなれないわけですね。

どの政党がどんな政治をしていくのか。

政党によってもちろん違いがあります。

選挙において政党が公約に掲げる要目を、投票に先立って発表する案内書のことが、よく耳にする『マニュフェスト』です。

内閣ってなに?

内閣は、国の行政機関です。

内閣が行う「行政」とは文字通り、【国の政治を行うこと】です。

でも、内閣が好き勝手に政治を行っていいわけがありませんね。

内閣は国会で作られた法律をもとに国の政治を進めていきます。

実際に仕事をするのは各省庁です。

では実際に、内閣の作られ方をみていきましょう。

まず、内閣のトップである内閣総理大臣(首相)は、議院内閣制のもと、国会議員の中から投票で選ばれ、天皇によって任命されます。

内閣は、首長である内閣総理大臣と、各省庁を統括する原則14名以内(特別に必要な場合は17名以内)の国務大臣によって構成されます(組閣)。

その過半数は国会議員でないといけません。

ですから大臣には、国会議員じゃない人もいます。

各大臣はそれぞれの省庁のトップとして従事し、閣議(かくぎ)に参加します。

閣議とは、内閣総理大臣が主宰して各大臣を招集、その内閣としての意思決定を行うための会議を「閣議」と言い、そこで了承された(決定)事項が「閣議決定」です。

閣議の方式について憲法や法律に規定はありませんが、慣行では、閣議は非公開とされ、決議は全員一致で成立することになっています。

なお、2014年から閣議の議事録が公開されています。

~首相とは?~

「首席の宰相」の略で、内閣総理大臣のことです。

~内閣官房長官とは?~

内閣官房長官は、政策を実行していくために複数の省庁間の話し合いをまとめたりする、内閣の重要な役割。

国務大臣の中でも「内閣の要」とも言われており、首相の右腕です。

いまの官房長官は菅義偉(すが よしひで)氏。

~国務大臣とは?

各省庁の大臣のこと。

~組閣とは?~

内閣を組織すること。

内閣総理大臣の権限

・国務大臣を任意に任命・罷免(ひめん)する。

・内閣を代表して議案を国会に提出し行政各部を指揮命令する。

・在任中の国務大臣の訴追(そつい)に対する同意

内閣の総辞職

内閣は、自らの判断にもとづいて自発的に総辞職することができます。

しかし、

・内閣不信任が決議された場合に10日以内に衆議院を解散しなかったとき

・衆議院議員総選挙後の国会招集のとき

・内閣総理大臣が欠けたとき(死亡など)

には、内閣は総辞職をしなければならないことになっています。

裁判所ってなに?

裁判所は、司法権を担当する機関として、法の支配を実現する役割を担っています。

司法権とは、法にもとづいて紛争を解決することをいいます。

司法権には、刑事事件や民事事件、行政事件の裁判も含まれています。

裁判所の種類

~最高裁判所~

最高裁判所長官1人と、14人の裁判官で構成されており、全国に一つだけおかれる最上級の裁判所。裁判における最終決定機関であり、法律が憲法に違反していないかどうかの最終判断も行う。[/box]

~高等裁判所~

全国8か所(東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松)の大都市に設置。

第二審を取り扱う。[/box]

~地方裁判所~

各都道府県に1か所(北海道は4か所)の計50か所に設置。

主に第一審を扱う。[/box]

~家庭裁判所~

地方裁判所と同じところに設置されている。

そのため数も同じ50か所。

離婚などの家庭内トラブルであったり、少年事件の裁判を扱う。[/box]

~簡易裁判所~

全国に438か所設置。

小学の民事事件(訴額140万円以下の事件など)や、軽微な刑事事件(罰金以下の刑にあたる罪など)軽い事件の裁判を扱う。[/box]

まとめ

日本の政治を知るための超基本の概念のおさらいでした。

国会は国民の代表となる国会議員が法律を作るところ。

内閣は国会で作られた法律をもとに運用していくところ。

裁判所は法に基づいて紛争を解決するところ。

それぞれ、役割が異なります。

今回の記事は【超基本】なので、省略していることが沢山あります。

気になったらご自身でも勉強してみてくださいね♪

無料アプリを使ってかしこく政治を学ぶ方法としてこのアプリ↓はオススメです。

公務員試験 政治 経済 上 教養試験 社会科学 過去問 – Daisuke Katsuki

政治の基本を知るためおすすめの本はこちら↓です。

↓↓↓この記事が少しでもあなたのお役に立てたなら、ポチっとしていただけるとうれしいです

![]()

にほんブログ村

コメント