☆2021年の自民党総裁選挙についてはこちら

今年2019年は参議院選挙があるけど、衆議院選挙はないの?次はいつ?

衆議院の選挙ってなに?どんな選挙?

衆議院ってなんだっけ?!参議院とのちがいは?

選挙って全然わからない…

こんな疑問を持つあなたに、「次の衆議院の選挙はいつ?」「衆議院選挙とは?」の基本をわかりやすく説明します。

更新:今年の秋に衆議院解散総選挙が予定されているようですよ♪それについては今記事を作成してますので、しばしお待ちくださいませ。

目次

衆議院選挙とはどんな選挙?

日本の国政選挙には、「総選挙」と呼ばれる衆議院議員選挙と、3年ごとに行われる参議院議員通常選挙があります。

>>【超基本】参議院議員選挙2019年の日程はいつ?どんな選挙?わかりやすく説明します

どちらの選挙も、「小選挙区制」(参議院では「選挙区制」)と「比例代表制」の2本立てで行われています。

しかし、細かく見ていくと、両議院では異なる点もあります。

たとえば選挙の名前。

衆議院は参議院とちがい、議員すべてを選びなおすので【総選挙】と呼ばれています。

ちかごろアイドルの影響で、選挙イコール総選挙と勘違いしている若い人もいますが、参議院議員選挙のことは総選挙とはいいません。

総選挙とは、衆議院の選挙のことをいいます。

衆議院議員の選挙は、4年の任期が終わってから行われる場合と、衆議院が解散され、任期の途中で行われる場合があります。

選挙の結果次第では、野党と与党が入れ替わる可能性があり、衆議院では首相を指名する権限があるため、政権を左右する重要な選挙となります。

次の衆議院選挙はいつ?

さて、次の衆院選はいつでしょう?

それは未定です。

未定ですが、ここで予想してみましょう。

前回の衆議院選挙(第48回衆議院総選挙)は2017年10月22日に行われました。

これは、衆議院の解散に伴う選挙でした。

衆議院議員の任期は4年なので、解散がなかった場合の次の選挙は2021年秋に実施される予定ですが、ただそうなると現在の安倍首相の任期が2021年9月末までなので、次回の衆議院選挙は安倍首相ではなく新総裁のもとで行われることになります。

ということは、逆に言えば安倍首相の任期満了までにもう国政選挙はありません。

ですから、安倍首相にしてみればもう選挙のことを気にする必要がないんですね。

ということは、安倍首相の悲願の改憲※に向けて国民の信を問う衆議院の解散に出るのではないか。※憲法改正のこと

衆議院を解散し、自民党は『改憲』で総選挙に臨むはず。

安倍首相としては任期満了までに改憲をやり遂げたいはず。

そうなると、今後国政選挙のないあと2年のうちのどこかのタイミングで改憲に向けて動き出すのではないか。

では、そのタイミングはいつ?

来年2020年の東京オリンピックが終わり、その後11月には盟友トランプ大統領の再選がかかったアメリカ大統領選挙が終わったあたりから、残り9か月ほどの任期のあいだのどこかで行われる可能性が高いと思われます。

国会開催中でないと衆議院解散はできないので、恐らく任期最後の年の2021年1月に通常国会が開会し閉会する6月までのタイミングで行うのではないでしょうか。

地球上の全人類の敵である中国共産党の脅威については、日本のマスコミの偏向報道ではなかなか報道されません。

中国に日本が奪われてしまう危機が、現実としてすぐそばにあるのにも関わらず、専守防衛※の自衛隊のままでは日本を守れません。※先制攻撃を行わず、相手国の攻撃を受けてから自国領土またはその周辺で、必要な軍事力を行使して守備と防衛に徹すること。

日本を日本人の手で守るためには、憲法改正が必須です。

ミサイルが日本に向けて発射されたとき、いまのままでは日本は発射されたミサイルを迎撃するのみ。

失敗すれば着弾します。

ミサイル発射の兆候をつかんだら、発射地点の施設をピンポイントで攻撃してたたく。

発射前に潰すことが、何よりも重要。これは好戦的な人間の理屈ではなく、世界の防衛の常識です。

中国はミサイルを日本に向けて配備しています。

常識の通用しない時代遅れの帝国主義の真似事をしている悪党チャイナに、専守防衛なんてなんの役にも立ちません。

世界共通の常識として、戦争をしないために強い軍隊が必要なのです。

強い軍隊の存在こそが、戦争の抑止力になるのです。

スイスは永世中立国ですが、ではなぜ、あれほど強い軍隊があるのでしょうか。

スイスの傭兵は世界一強いと言われています。

それに比べて我らが日本はどうでしょう。

何が起こっても防衛以外では手が出せない現憲法下の自衛隊のままでは、日本の滅亡を待つだけです。

改憲は、日本人が平和に暮らすための大切な大きな手段です。

改憲を何としても食い止めるたくて躍起になる人、改憲されたら困る人達というのはどういう人間でしょうか。

日本人ではないことは間違いありません。

衆議院の特徴

●議員定数:465人(小選挙区289人、比例区176人)

※2019年1月時点

●任期 :4年(解散あり)

●選挙権 :満18歳以上

●被選挙権:満25歳以上

●解散 :あり

衆議院の小選挙区制と比例代表制とはどんな選挙?

衆議院は参議院とちがい、解散があります。

そのため衆院選は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。

衆議院では、小選挙区と比例代表を併用する『小選挙区比例代表並立制』という選挙システムを採用しています。

なぜかというと、小選挙区だけだと、ギリギリで敗れた候補者が獲得した票がすべて死票(後述)になり、民意が反映されにくくなるため、比例区で政党が獲得した票からも当選者が出る仕組みにしています。

この比例代表並立制という方式は、2つの選挙方法を合わせ技で使うことで、少しでも死票を減らすためのシステムです。

また参院選とちがい、衆議院選挙では小選挙区と比例代表のどちらにも立候補できます。

そのため、小選挙区では落選した候補者が、比例代表では当選することもあります。

これを復活当選といいます。

小選挙区制とは?

衆院選の小選挙区制は、日本を約300近くの細かい選挙区に分け、候補者はそのうちの一つの選挙区から立候補します。

複数の選挙区をまたいで立候補することは、できません。

各選挙区で、もっとも多く得票した1人が当選します。

ただし、有効投票総数(後述)の6分の1以上の得票が必要です。

小選挙区制では、各区で1人しか当選者が出ないので、できるだけ選挙区による『1票の格差』(後述)を少なくするよう区分けを行っています。

都道府県でも、それぞれ人口の密集度によって区分けが異なり、たとえば東京などの大都市では、選挙区が細かく分かれています。

有権者は自分の選挙区の候補者の中から1名のみ名前を記入します。

他の選挙区の候補者の名前を書くことはできません。

死票とは?

一選挙区あたり一人しか当選しないということは、どんなに僅差で2位や3位になっても、1位以外の候補者はすべて落選となります。

そして、その2位以下すべての落選者に対する投票は、全て死んだ票(=死票)になるということです。

たとえば候補者が10人いたとして、10人すべてがほぼ同数で並んだとします。

その中のひとりがわずかの差で当選したとすると、得票率わずか11%ほどであっても一位当選です。(A候補11%、B候補10%、C候補10%、D候補10%、E候補10%、F候補10%、G候補10%、H候補10%、I候補10%、J候補9%)

そうなると、残りの89%もの投票はすべて死んだ票(=死票)となり、実際には当選した11%よりも多い89%の人たちの民意が選挙に反映されなくなるというわけです。

こういう事情から、「小選挙区制は死票が多い」と言われるのですね。

これを補うために、比例代表選挙も抱き合わせで行われます。

有効投票総数とは?

投票総数の中には、いたずら書きや漢字の間違い、名前の間違いなどでの無効投票(白紙を含む)も含まれています。

実際には有効ではない投票数が入っているということですね。

ですから、有効な投票総数(=有効投票総数)をカウントする必要があります。

有効投票総数は、【投票総数ー無効投票数】で求められます。

投票総数の中から無効な投票数を省いたものが、有効投票総数です。

一票の格差とは?

日本全国には、大都市もあれば、人口の少ない地方もあります。

その人口の差を無視して選挙区をつくると、大人数の選挙区も小人数の選挙区も、どちらであっても当選するのは1人だけ、ということになりかねません。

たとえば、人口20万人から国会議員を1人選ぶのと、人口10万から1人を選ぶのでは、人口10万人の地域の人の方が、人口20万人の地区より2倍の影響力を持つようになってしまいます。

●有権者の数が少ない10万人の地区のほうが1票の価値が大きくなる=少ない票で1人の議員を選出。

●有権者の数が多い20万人の地区のほうが1票の価値が小さくなる=この地区では1人の議員を選出するためにより多い票が必要。

2015年の国税調査で衆議院議員1人あたりの有権者数の最多(東京1区)と最小(宮城5区)の1票の格差は2.334倍でした。

この場合、宮城の1票は東京の2票分以上もの価値があったということになります。

これでは憲法が保障している「法の下の平等」に反します。

これを何とかしなければならない。これが一票の格差問題です。

比例代表制とは?

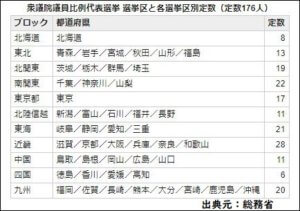

衆院選の比例代表選挙は、全国を11のブロックに分けて行います。

有権者は候補者名ではなく、支持する政党の名前を記入し投票します。

そのため、どこの政党にも所属をしていない無所属の人は、比例代表選挙に立候補できません。

各政党は、事前に発表した名簿(拘束名簿式※1)に候補者の順位をつけ、選挙管理委員会に届け出をします。

比例代表選挙では、各党の得票をブロック単位で集計し、ドント方式(後述)で議席を配分し、名簿の順位に沿って当選が決まります。

候補者からみれば、自分が名簿の上位にあればあるほど当選の確率が高まります。

※1 拘束名簿式…各政党があらかじめ候補者の順位をつけた名簿のこと。獲得議席にしたがってこの名簿の上位から当選者が決まっていく。

ドント方式とは?

ベルギーのビクトル・ドントという数学者が考え出した方法で、とくに選挙の議席配分をおこなうときに比較的公平であるとされ、日本でも衆参両院の選挙で用いられています。

比例区の議席の配分は、理論的には各政党の得票数に応じて算出した得票率に定数をかければいいのですが、これだと端数(はすう)が出てしまうため、このドント方式と呼ばれる独特の計算式を使います。

仕組みを説明するためにまずは下の表をご覧ください。

ここでは四国ブロック(定数6)を例に説明します。

| A党 | B党 | C党 | |

| 各党得票数 | 20,000 | 8,000 | 6,000 |

| 1で割る | 20,000① | 8,000③ | 6,000⑤ |

| 2で割る | 10,000② | 4,000 |

3,000 |

| 3で割る | 6,666④ | 2,666 | 2,000 |

| 4で割る | 5,000⑥ | 2,000 | 1,500 |

| 5で割る | 4,000 | 1,600 | 1,200 |

たとえば、選挙結果が上の表のような得票数だったとします。

A党が20,000票、B党が8,000票、C党が6,000票を獲得。

数字の1から順に、各政党の得票数を割っていきます。

割っていった得票数の多い順に当選となります。

結果は…

A党からは4人(①、②、④、⑥)

B党からは1人(③)

C党からは1人(⑤)

が当選となります。

意外と単純ですよね♪

まとめ

衆議院議員総選挙の超基本的な内容をまとめてみました。

選挙ってほんとにほんとに、ややこしくてわかりづらい!

でも土台さえ覚えてしまえば、あとは数字は丸暗記することでなんとな~く、基本的な部分は理解できますよね。

これを知っておくだけでも、知る前と後とでは、選挙のニュースや特番の理解度が段違いです。

少しわかるようになると、一皮むけて、もう一段階上のニュースが理解できるようになってきます。

そうなると、あんなにわからないと思っていた政治の話題も、なんだかおもしろくなってくる。

何事も、はじめに少しだけ、努力が必要ってことですね。

さぁ、つぎの選挙は今年の春に行われる統一地方選挙です。

>>【入門】統一地方選挙とは?2019年はいつ?統一選をわかりやすく説明します

そしてその次は、夏に参院選があります。

>>【超基本】参議院選挙2019の日程はいつ?どんな選挙?わかりやすく説明します

今年は選挙の勉強にはもってこいですね♪

無料アプリを使ってかしこく政治を学ぶ方法としてこのアプリ↓はオススメです。

公務員試験 政治 経済 上 教養試験 社会科学 過去問 – Daisuke Katsuki

↓↓↓この記事が少しでもあなたのお役に立てたなら、ポチっとしていただけるとうれしいです

コメント

コメント一覧 (2件)

ヨシキタさん

ほんとだ!ほんとだほんとだほんとだ!!!

ご指摘ありがとうございます。

ヨシキタさんの仰る通り、誤りがありました。

このような記事の性質上、誤情報はあってはならないことです。

訂正させていただきました。

ご指摘ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いいたします。

ぷぅたんより

6人目はA当の5000ではなく B当の4000となるのは何故ですか?