最近、旧暦生活を楽しむ人たちが多いと聞きます。

実は私もそのひとり。

旧暦で培ってきた伝統文化を現在の新暦で行おうとすることで生じる違和感。

昔から受け継がれてきた日本の伝統文化や行事を、大切にしたいと思えば思うほど、季節感のズレに悩みます。

いっそ、暦を旧暦に戻して欲しいとすら思う今日この頃です。

できればもっと、国全体で旧暦を意識しながら日常生活を送れるといいのに…。

そこで、旧暦を意識しながら毎日の生活を送っている私が、初心者にも分かりやすく旧暦の基礎の基礎について語ってみました。

目次

旧暦とは?

旧暦は、昔ながらの日本の暮らしの暦です。

地球が太陽のまわりを一周する時間の長さを一年とするのが太陽暦(たいようれき)。

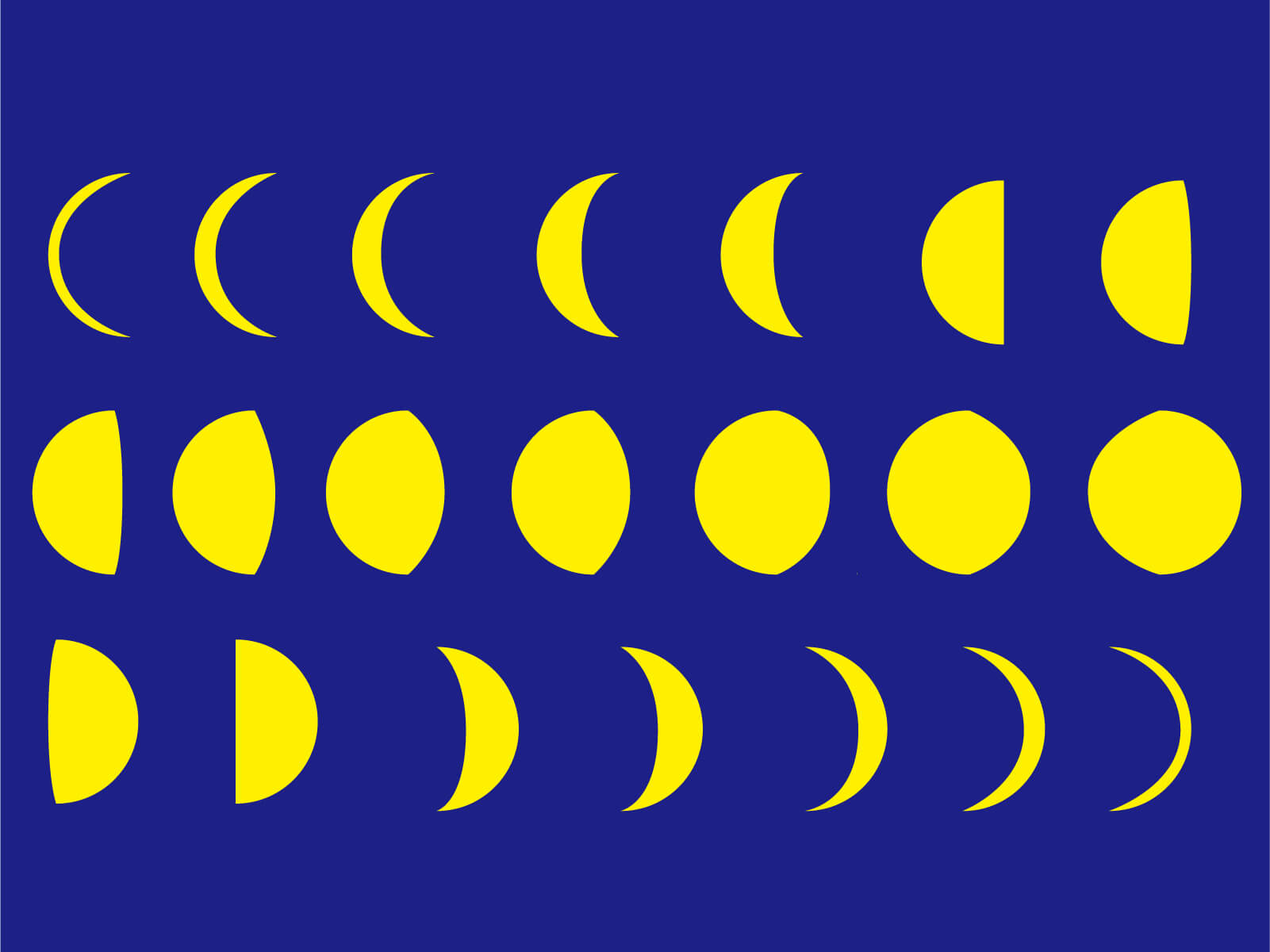

月が新月から次の新月になるまでを一か月とするのが太陰暦(たいいんれき)。

太陰とは太陽の逆で月のことです。

現在でいう旧暦とは、ひとつ前に使われていた暦である、太陽暦と太陰暦を組み合わせた太陰太陽暦のことを指します。

旧暦では月の運行を基本とするので、新月とともに始まります。

ですから、今日が何日なのかは夜空の月を見ればわかるのです。

新月なら一日、三日月なら三日、十五夜なら十五日という具合です。

ただ、およそ二十九日半で満ち欠けする月の周期だけでは、十二か月で354日にしかならなず、一年が少し短くなってしまいます。

月の暦だけで運用すると、年が変わるたびにどんどん季節がズレてしまう問題が出てくるのですね。

そこで、月だけではなく、太陽の動き(太陽のまわりをめぐる地球の動き)も取り込んで暦を作ることにしました。

旧暦とはこの、太陰暦(月)をベースにして太陽暦(太陽)の要素を取り入れた、

『太陰太陽暦(たいいんたいようれき)』のことです。

この暦は1年を太陽暦でかぞえ、地球が太陽を周回する約365.24日を基準にしています。

一方、1月は太陰暦、月の周回29.56日を基準とします。

1年は基本的に 12 ヶ月で構成されますが、29.56×12=約 354日となり、365日に 11日たりません。

その不足分を、閏月を加えて調整する、それが太陰太陽暦の基本骨格です。

旧暦では、月日は月の満ち欠けによる太陰暦で定め、季節には太陽暦の一年を四等分した春夏秋冬の他に、二十四等分した二十四節気(にじゅうしせっき)と、七十二等分した七十二候(しちじゅうにこう)を取り入れていました。

旧暦とは?→月の動きだけだと都合が悪いので、太陽の動きも取り入れて作られた、太陰太陽暦のことですね。

太陰暦で生じるズレを補うための太陰太陽暦

太陰暦は月の満ち欠けにあわせて、暦月の 1 ヶ月を約29.5日とし、1 年を約 354日としています。

季節の移り変わりは太陽の周期そのままなので1 年約 365日で、太陰暦をそのまま使うと1 年につき約 11 日、3年で約 33 日(約 1 ヶ月分)、暦と季節がずれてしまいます。

そこで考えたのが、閏月をいれることで、暦と季節のずれを調整した太陰太陽暦です。

太陰太陽暦では、日付は月の運行に、1年の長さは太陽の運行に合わせる折衷的な暦で、日本では古来この暦を用いて来ました。

各月の日付は、月の運行に合わせながら、太陽の運行による季節とのずれがひと月分になるところで、閏月を置き、閏月のある年は、1年を13ヶ月にしていました。

現在の太陽暦でも4年に1度閏年を置き、1日の閏日を置きますが、その日付は2月29日に固定されています。

太陰太陽暦での閏月は、暦のずれがひと月分となったところで置かれるので、どこに置かれるのかはまちまちです。

5月のあとに閏月が置かれる場合は閏5月、8月のあとに閏月が置かれる場合は閏8月と呼ばれます。

太陰太陽暦では、19年間に7回、閏月が置かれます。

太陰太陽暦から現在の太陽暦に変わったのはいつ?

現在、私たちが使っている太陽暦(新暦)が採り入れられたのは、明治6年(1873)のことです。

明治5年12月2日【グレゴリオ暦※1873年(明治6年)1月1日】に、太陽暦への改暦が行われました。

国際的な近代国家を目指す明治政府としては、国際的に使われている暦を採用することにしたのですね。

明治5年(1872)旧暦の11月9日に新暦への移行が布告され、明治5年12月2日(旧暦)の翌日が、明治6年1月1日(新暦)になりました。

以降、この太陽暦は明治31年の修正を経て、実質上のグレゴリオ暦として運用されています。

この結果、それまで使用されていた太陰太陽暦は、いわゆる「旧暦」として一般に呼ばれるようなりました。

ただ、新暦・旧暦とはいうものの、今の日本で、現在旧暦で暮らした経験のある人は、一人もいないということになります。

今のおじいちゃんおばあちゃんですら経験していないので、そのため旧暦は意外に正しく知られていないのですね。

グレゴリオ暦…グレゴリオ暦は、ローマ教皇グレゴリウス13世がユリウス暦の改良を命じ、1582年10月15日から行用されている暦法である。現行太陽暦として世界各国で用いられている。出典:Wikipedia

なぜ?旧暦と新暦では季節がズレるのか?

旧暦から新暦になり、伝統的な行事も新暦に位置づけられて行われるようになりました。

桃の節句、端午の節句、七夕、お盆などです。

例えば七夕。天の川の両岸の織姫と彦星が、旧暦7月7日に年1日だけ逢えるという星のお祭りで、本来は秋の行事でした。

新暦では1ヵ月遅らせて8月7日に行う地域もありますが、暦どおり7月7日に大々的に実施している地域も少なくありません。

そうなると、大概はまだ梅雨の最中なので、毎年七夕は悪天候の年が多いのですね。

古くから人々の間に伝えられてきた行事は、新暦ではなく旧暦にのっとって実施するほうが、その行事の本来の意味を生かすとともに、日本人の季節感覚と合うのではないかと思います。

「旧暦」と現在の暦である「太陽暦」では、もともと約1ヶ月~2か月ほどのずれがあるにもかかわらず、「旧暦」の日付をそのまま現在の日付に移してしまったことが、不自然さを際立たせているのですね。

まとめ

暦には太陰暦・太陽歴・太陰太陽暦と大きく分けて3つあること。

太陰太陽暦は、太陰(月)と太陽の両方を掛け合わせた暦であること。

太陰太陽暦では、ズレを補うために、月日は月の満ち欠けによる太陰暦で定め、季節には太陽暦の一年を四等分した春夏秋冬の他に、二十四等分した二十四節気(にじゅうしせっき)と、七十二等分した七十二候(しちじゅうにこう)を取り入れていたこと。

これが旧暦の基本的な知識です。

まずはここを抑えておけばバッチリです。

旧暦を知ると、もっと自然に寄り添って暮らしたくなる衝動が出てきます。

そんな衝動に駆られたあなたも、私と同じように旧暦カレンダーを部屋に飾りたくなることでしょう(笑)

おすすめは、トイレに飾る。です。

これからは、トイレにスマホを持ち込むのをやめて、旧暦カレンダーをじっくり読むことを習慣にすることからはじめましょう♪

ウェルカム トゥ ザ 旧暦生活!!

↓↓↓この記事が少しでもあなたのお役に立てたなら、ポチっとしていただけるとうれしいです☆↓↓↓

![]()

にほんブログ村

コメント

コメント一覧 (2件)

お返事が遅くなり大変申し訳ございません。

恥じ入る、反省…そんなそんな。

暦って自然をもとにしているから、現代人が自然に意識を向けるいい機会でもありますよね。

旧暦が併記されたカレンダーをトイレに掛けておくだけでもはじめの一歩になりますのでぜひ!

大変ためになりました。暦をあまり気にしないで生きてきてしまった74年間を恥じ入るとともに反省です。